欢迎访问中国远洋渔业协会官方网站!

印度洋黄鳍金枪鱼渔业及我国发展策略研究

时间:2025-07-08 16:50:00

作者信息

上海海洋大学 海洋生物资源与管理学院 张绍炜,戴小杰

文章来源

本文摘编自《中国渔业经济》2025年第43卷第一期,完整版请查看期刊纸质版或电子版。

一、引言

金枪鱼是全球海洋生物多样性中的重要组成部分,不仅在生态系统中扮演着重要角色,而且在全球渔业经济中占据着举足轻重的地位。黄鳍金枪鱼因其肉质细嫩、味道鲜美,在国际市场上享有盛名,是日本、欧洲和美国等地高端餐饮业的重要食材。随着捕捞技术的不断进步和对海洋资源的过度开发,金枪鱼资源面临减少的过度捕捞压力。根据印度洋金枪鱼委员会(Indian Ocean Tuna Commission, IOTC)评估报告,黄鳍金枪鱼渔获量在过去几十年里持续上升,远超其资源的增殖部分。中国于1995年开始从事印度洋远洋渔业捕捞活动,至今已逾28年,黄鳍金枪鱼已成为我国渔业产值的重要组成部分。随着国际社会对海洋资源保护意识的增强和相关法律法规的日益严格,如何在保护海洋生态与促进渔业经济发展之间找到平衡成为中国面临的重大挑战。中国对黄鳍金枪鱼主要围绕着生物学、环境与生长、资源评估方法、加工存储等层面进行研究,如宋利明等对比两次延绳钓捕获的黄鳍金枪鱼样本,对黄鳍金枪鱼的叉长分布、性腺成熟度和体长体重关系进行了初步研究;杨胜龙等研究得出印度洋黄鳍金枪鱼的分布呈现显著的季节性变化,其中心渔场受海洋温跃层季节性变化的影响较大;官文江等通过剩余产量模型对印度洋黄鳍进行资源评估,发现形状参数的改变将显著影响环境承载能力和内禀增长率;陶宁萍等研究了各种方法从黄鳍金枪鱼提取鱼油的效率,认为萃取法、酶解法优于隔水蒸煮法和碱水解法。尚合峰在2005年对印度洋黄鳍金枪鱼渔业及其资源状态有所描述,但数据已过20年,不具参考性。本文依据IOTC官网数据,对印度洋黄鳍金枪鱼渔业状况进行统计和分析,概述了其资源状况和相关养护管理措施,并为中国发展印度洋黄鳍金枪鱼渔业提出几点建议,以期维护中国相关渔业利益,树立负责任渔业大国的形象。

二、印度洋黄鳍金枪鱼渔业概况

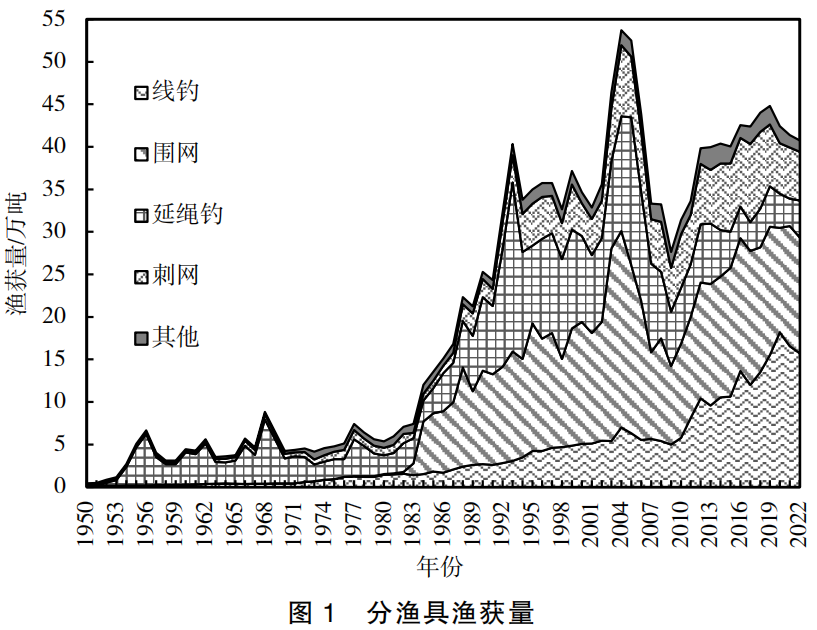

自20世纪50年代起,印度洋黄鳍金枪鱼渔获量总体呈上升趋势,2022年黄鳍金枪鱼渔获量为40.7万吨,占当年印度洋金枪鱼总渔获量的17.6%。20世纪50年代至70年代末,其渔获量小幅震荡,较为稳定。随着捕捞技术的发展,尤其是围网和延绳钓等高效生产方式的广泛应用,捕捞效率显著提升,加之尚未成立IOTC,监管不足,致使20世纪80年代渔获量快速增长,1983—1992年,渔获量增长10倍,2004年达到历史峰值50.8万吨。自IOTC16/01号关于恢复印度洋黄鳍金枪鱼资源状况的决议生效后,渔获量有所下降,相较于2016年,2022年渔获量下降4.23%,但从图1中可知,当前印度洋黄鳍金枪鱼渔获量仍处于历史高位,2018—2022年渔获量皆位于40万吨以上,这表明该决议(文中“决议”均为IOTC发布的养护管理决议,下文简称决议)虽有成效,但效果不强。

(一)作业方式

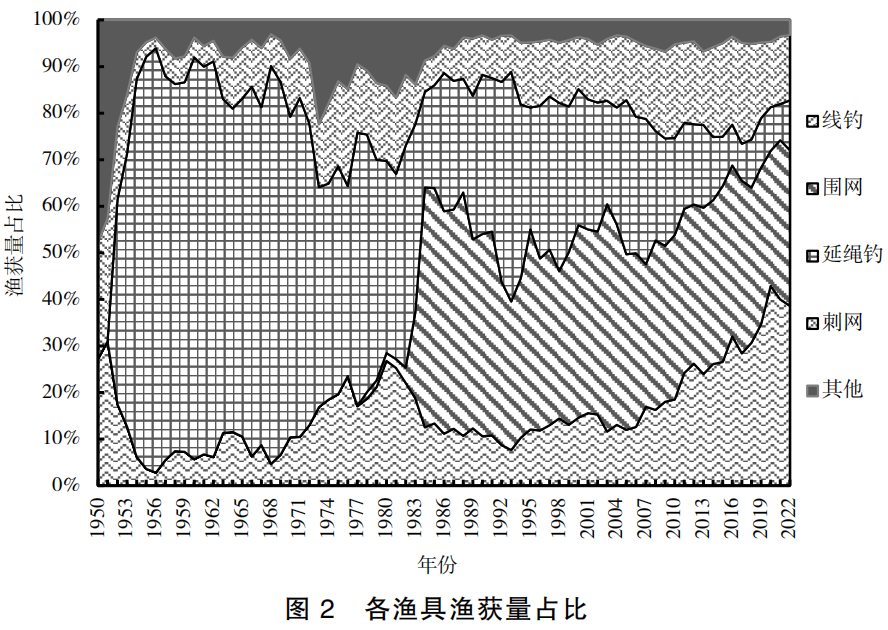

印度洋黄鳍金枪鱼渔业作业方式多样,主要有线钓、围网、延绳钓和刺网,2022年这四者渔获量共39.4万吨,占印度洋黄鳍金枪鱼总渔获量的96.77%,1986年后四者渔获量占比皆高于90%。其中线钓主要包括沿海延绳钓、曳绳钓、手钓和休闲渔业,自1950年起线钓渔获量逐渐增加,2011—2020年,其渔获量增速较快,十年间增长123%,至2022年线钓渔获量已达15.7万吨,占比38.6%;大型围网捕捞金枪鱼相对高效,特别是采用人工集鱼装置(Fish Aggregation Devices, FADs)后可在短时间内捕捞大量黄鳍金枪鱼,是大规模商业捕捞的首选方法,因此围网在印度洋黄鳍金枪鱼总渔获量中占比较高。围网渔获量自1980年的0.1万吨起上升,于2004年达到峰值23万吨,2013—2022年间 渔获量保持在约14万吨,2022年其渔获量为13.61万吨,占总渔获量的33.42%;印度洋延绳钓是一种常见的商业捕捞方式,适宜捕捞体型较大的黄鳍金枪鱼成鱼,因其选择性较好,能够有效减少兼捕,是一种相对可持续的捕捞方式,常被各大国际渔业组织推荐,其渔获量在2006年之前相对较高,年均渔获量约11万吨,并在2005年达到峰值17万吨,与围网趋势相似,渔获量自2006年出现快速下降,2022年延绳钓渔获量为4.34万吨,占总渔获量的10.66%;在印度洋近海区域,刺网捕捞是常见的手工渔业方法,因其兼捕率较高且时常捕获幼鱼而被IOTC抵制,2009年、2012年、2017年IOTC陆续通过并修订“关于禁止在IOTC管辖区域公海使用大型刺网”的决议,决议通过后效果显著,2017—2022年刺网渔获量减少约40%,至2022年刺网渔获量仅5.72万吨,所占总渔获量比重为14.04%(图2)。

(二)主要捕捞国家和地区

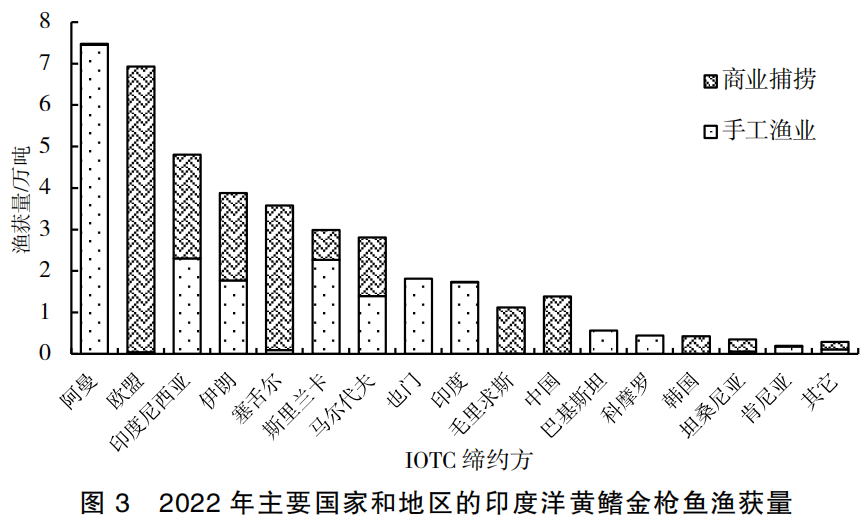

历史上在印度洋从事金枪鱼渔业的国家和地区共有47个,2022年共29个国家和地区在印度洋从事捕捞黄鳍金枪鱼活动,2022年渔获量在1万吨以上的捕捞国家和地区共11个,包括阿曼、欧盟、印度尼西亚、伊朗、塞舌尔、斯里兰卡、马尔代夫、也门、印度、中国和毛里求斯,总计占比94.55%。渔获量4万吨以上的国家(地区)仅3个,分别为阿曼、欧盟和印度尼西亚,三者合计约为印度洋黄鳍金枪鱼总渔获量的一半,参见图3。2013—2022年,阿曼渔获量增长迅速,由2013年8621吨增至2022年7.48万吨,年均增速76.77%。阿曼作为印度洋沿海发展中国家,是纯手工渔业国家,不受IOTC早期黄鳍金枪鱼渔获量限制措施的约束,这是其渔获量增速快的主要原因之一。在印度洋进行作业的欧盟国家有西班牙、法国和意大利等,主要进行商业捕捞,围网是其重要作业渔具,因受渔获量限制措施的约束,十年来欧盟黄鳍金枪鱼渔获量逐年下降,由2013年10.6万吨逐渐降至2022年6.9万吨,十年降幅达34.91%。2022年印度尼西亚渔获量排名第三,手工渔业和商业捕捞渔获量各占50%,十年间渔获量先降后升,2018年渔获量最低(2.3万吨),至2022年达到最高渔获量(4.8万吨),相比2021年增长22.78%。

(三)中国黄鳍金枪鱼渔业概况

1995—2022年,中国在印度洋共捕捞55661吨黄鳍金枪鱼,在此过程中存在两个峰值,分别是2005年的4259吨和2018年的4642吨。近十年(2013—2022年)渔获量呈上升趋势,年均渔获量2650吨,相比前十年年均增加693吨,增幅35%。目前在印度洋作业的中国金枪鱼渔船均为延绳钓渔船,被IOTC授权作业的渔船共78艘,具体包括70艘深冷超低温延绳钓渔船和8艘低温延绳钓渔船。中国作为远洋渔业国家,渔船作业时间和水产品储存运输时间长,较为适合深冷超低温延绳钓的作业方式,长期以来,中国超低温延绳钓渔船的数量一直高于低温延绳钓渔船。中国在印度洋海域作业的金枪鱼渔船数量于1998年达历史最高,但大多数渔船由拖网或刺网渔船改造而来,船长较小,后受管理不善、渔场变化、海盗猖獗等的影响,2011年渔船数量降至最低(15艘),此后5年情况有所好转,2017—2022年渔船数量趋于稳定,维持在78艘左右。此外,中国在IOTC管辖范围内的黄鳍金枪鱼捕捞能力总体呈上升趋势,2022年,中国延绳钓每千钩可捕获240千克黄鳍金枪鱼,是2009年捕捞能力最低值的8倍。大多数时间中,中国超低温延绳钓捕捞能力高于低温延绳钓,2022年超低温延绳钓每千钩可捕获183千克黄鳍金枪鱼,捕捞能力约是低温延绳钓的3倍。

三、印度洋黄鳍金枪鱼养护管理措施与资源状况

(一)养护管理措施

针对印度洋黄鳍金枪鱼,IOTC从投入控制和产出控制两方面颁布了相关养护管理措施,以期降低黄鳍金枪鱼捕捞死亡系数,遏制资源量持续下降的趋势。

1. 设定生物参考点

生物参考点主要包括目标参考点和限制性参考点,其中目标参考点是指期望鱼种达到的资源状态,一般设定为最大持续产量(Maximum Sustainable Yield, MSY)的生物量和捕捞死亡系数,而限制性参考点是指不期望被突破的资源阈值,主要用于限制生物量过少而捕捞死亡系数过大。生物参考点在养护管理金枪鱼类等高度洄游物种方面至关重要,如今已作为渔业管理的一般原则被广泛应用于各种渔业管理体系中。国际上,1982年《联合国海洋法公约》提出要建立预防性的参考点,1995年《鱼类种群协定》建议当建立参考点所需数据缺乏或质量不高时可采用临时参考点。在印度洋,IOTC于2012年首次提出建立临时目标参考点和限制参考点,此想法为后续生物参考点的完善奠定了基础。2013年IOTC依据黄鳍金枪鱼资源状况,将其参考点设定为BLIM=0.40BMSY,FLIM=1.40FMSY,但当科学委员会认为基于MSY的参考点不能可靠估计时,限制性参考点的生物量水平将被设为初始生物量水平的20%,以保证参考点管理体系的科学性。

2. 禁止丢弃黄鳍金枪鱼

由于印度洋金枪鱼围网渔业丢弃的金枪鱼和非目标鱼种数量巨大,IOTC通过了17/04号决议,该决议对目标鱼种、非目标鱼种的保留和丢弃做出了详细规定,要求CPC(缔约方及合作非缔约方)在可行范围内应保留捕获的所有大眼金枪鱼、鲣鱼以及黄鳍金枪鱼,除非渔获过小不符合可持续捕捞规定或是因渔具故障不得不释放的渔获。此举不仅能够一定程度上减少资源浪费,确保捕获的每一条鱼获得充分利用,长期来看也为海洋生态系统稳定性和渔民利益带来保障。对此,我国企业应当主动了解并积极践行该规定,不因渔获物达不到甲方标准而对其进行丢弃,造成资源过度损耗。

3. 设定黄鳍金枪鱼渔获量限制

依据2015年科学委员会的建议,到2024年黄鳍金枪鱼渔获量应在2014年的水平上减少20%,使黄鳍金枪鱼2024年有50%的概率高于临时目标参考点的水平。在IOTC第20届会议上通过的16/01号决议规定各国围网、刺网、延绳钓和其他渔业需按特定比例减少黄鳍金枪鱼渔获量。21/01号决议引入了针对超额捕捞的惩罚机制并将商业捕捞纳入限制范围,旨在通过产出控制避免黄鳍金枪鱼资源枯竭。值得注意的是,此举十分依赖2014和2015年的捕捞水平,对历史渔获量较低和新加入IOTC的成员国颇为不利。

4. 养护黄鳍金枪鱼幼鱼

进入21世纪后,围网渔船使用FADs(人工集鱼装置)捕捞目标鱼种的次数逐渐增加,围网供应船数量显著上升,导致黄鳍金枪鱼幼鱼资源量大幅下降。一方面,IOTC制定了FAD管理计划,对FAD和卫星声呐浮标的数量进行严格限制,同时规范了FAD利用情况报告。另一方面,2023年IOTC通过23/03号决议建立休渔机制。该决议具有两项可选方案:其一,以大眼、黄鳍、鲣鱼为目标鱼种的成员国至少连续31天不在印度洋进行捕捞活动;其二,自愿削减黄鳍金枪鱼渔获量限额。理论上,通过以上措施有助于减少热带金枪鱼幼鱼死亡的概率,尤其是大眼和黄鳍,以此保障黄鳍金枪鱼补充群体能够顺利生长繁殖,缓解因FADs造成的幼鱼大量死亡问题。此外,为防止出现个体手工渔业因休渔期过后,入渔船过多导致鱼类资源负担过重的问题,船长小于12米且在本国专属经济区进行捕捞活动的渔船可不用遵守该措施。

(二)资源状况

当前印度洋黄鳍金枪鱼资源状况面临着多重压力,主要表现为持续过度捕捞、自然长周期变化及其资源管理不足。2021年种群评估显示,黄鳍金枪鱼亲体生物量仅为未捕捞时的31%,且自2011年以来一直呈下降趋势。此外,当前的捕捞死亡率比最大持续产量的捕捞死亡率高32%,表明黄鳍金枪鱼资源仍然处于过度捕捞状态。尽管IOTC已制定了一系列养护管理措施,并设置了基于2014和2015年捕捞水平的捕捞限额,但这些措施的实际效果并不理想,一方面是管理措施本身不完善,另一方面则是成员国未能将养护管理措施贯彻落实。

从养护管理措施来看,印度洋建立黄鳍金枪鱼参考点管理体系是印度洋捕捞控制规则体系工作计划的一环。相比于早期根据资源评估结果推算总可捕量和最大持续产量的管理模式,捕捞控制规则制定了黄鳍金枪鱼的目标参考点、限制参考点,也考虑到了资源管理的不确定性,最终依据上述参考变量制定更加严格的管理策略。因存在对管理和资源不确定性的考虑,根据资源目标参考点而制定的可捕量为最大可持续产量的百分比必然低于最大持续产量。根据参考点制定的捕捞控制规则管理体系将对黄鳍金枪鱼捕捞能力和总可捕量进行更严格的限制。

印度洋沿海国均为人口众多的发展中国家,如也门、阿曼、伊朗、印度、巴基斯坦和孟加拉国,其渔业管理能力较弱,沿海人口稠密地区非常依赖印度洋的金枪鱼资源作为优质蛋白来源,因此这些国家坚决反对远洋捕捞国捕捞过程中丢弃低值小型金枪鱼,而保留高价值大个体金枪鱼的行为,并通过17/04号决议对远洋国商业捕捞船队丢弃金枪鱼进行了严格限制。另外,这些国家的近海小型手工渔业,如刺网、拖网和曵绳钓等捕捞了大量的小个体金枪鱼,虽然这些国家通常以不发达国家身份要求委员会将养护管理的负担转嫁给远洋捕捞国,以生存渔业为由要求远洋捕捞国降低金枪鱼捕捞产量,但对影响自己本国渔业发展的措施则直接提出反对程序,拒不执行,这大大降低了IOTC相关金枪鱼养护和管理措施的效果。

由于欧盟等远洋捕捞方的围网渔业和印度洋沿岸国手工渔业的刺网等捕捞了大量的黄鳍金枪鱼幼鱼,导致IOTC管辖海域内黄鳍金枪鱼出现资源型和努力量型过度捕捞。IOTC通过了16/01号决议、21/01号决议和23/03号决议等对黄鳍金枪鱼的捕捞能力进行了一定的限制,但未来随着黄鳍金枪鱼资源的进一步恶化,对黄鳍金枪鱼捕捞能力和各成员配额限制的措施必将出台,各项养护管理措施必将进一步完善,落实和惩罚力度也将进一步加强,届时对我国金枪鱼延绳钓渔船在印度洋的生产作业,乃至全球作业布局都将产生深远影响。

四、发展建议

目前印度洋黄鳍金枪鱼处于过度捕捞状态,各国对可持续利用黄鳍金枪鱼的主张越发强烈,国际对金枪鱼资源的养护和管理也日趋严格。然而我国黄鳍金枪鱼渔业仍存在一些问题,如钓捕能力较日韩等发达国家落后、资源评估尖端研究不足、国际渔业协商谈判团队能力亟需提高、国际渔业履约水平不足等,为维护我国黄鳍金枪鱼渔业的稳定性,有效保障该渔业平稳健康发展,本文提出以下几点建议,以期为相关政策制定提供参考。

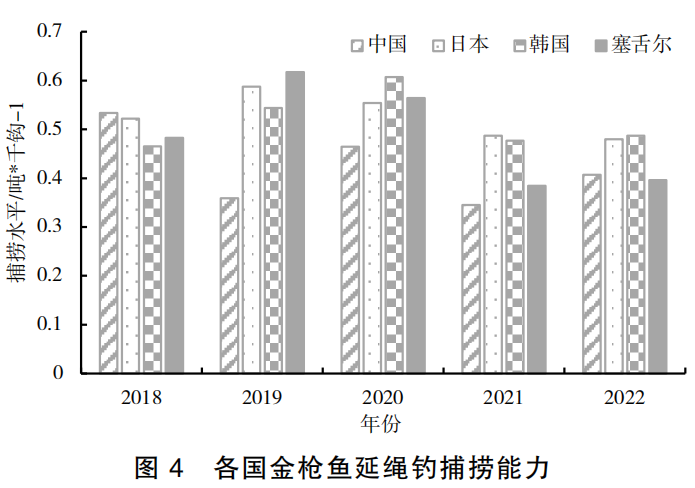

(一)提升我国延绳钓捕捞能力,实现精准捕捞

上文提到我国黄鳍金枪鱼延绳钓捕捞能力总体呈上升趋势,但从2018—2022年金枪鱼捕捞能力数据看,中国金枪鱼延绳钓捕捞能力的提升已陷入迟滞状态,数据波动较大,由2018年每千钩捕获0.533吨降至2022年的0.407吨,相比之下,日本和韩国的捕捞能力则更为稳定甚至表现出提升的趋势,如韩国同期从0.465吨/千钩增长到0.487吨/千钩,如图4。这一差距表明,中国在捕捞技术和管理方面相较于其他国家尚有进步的空间。通过加大技术资金投入,不断谋求技术创新,如研究更精确的鱼群定位系统、改进钓具和钓饵技术,以及采用更高效的船只管理和操作方法,或可有效提高单位生产成本捕捞能力,减少混捕,实现精准捕捞目标鱼种的目的。

(二)加强印度洋黄鳍金枪鱼资源的调查研究,积极参与制定捕捞配额

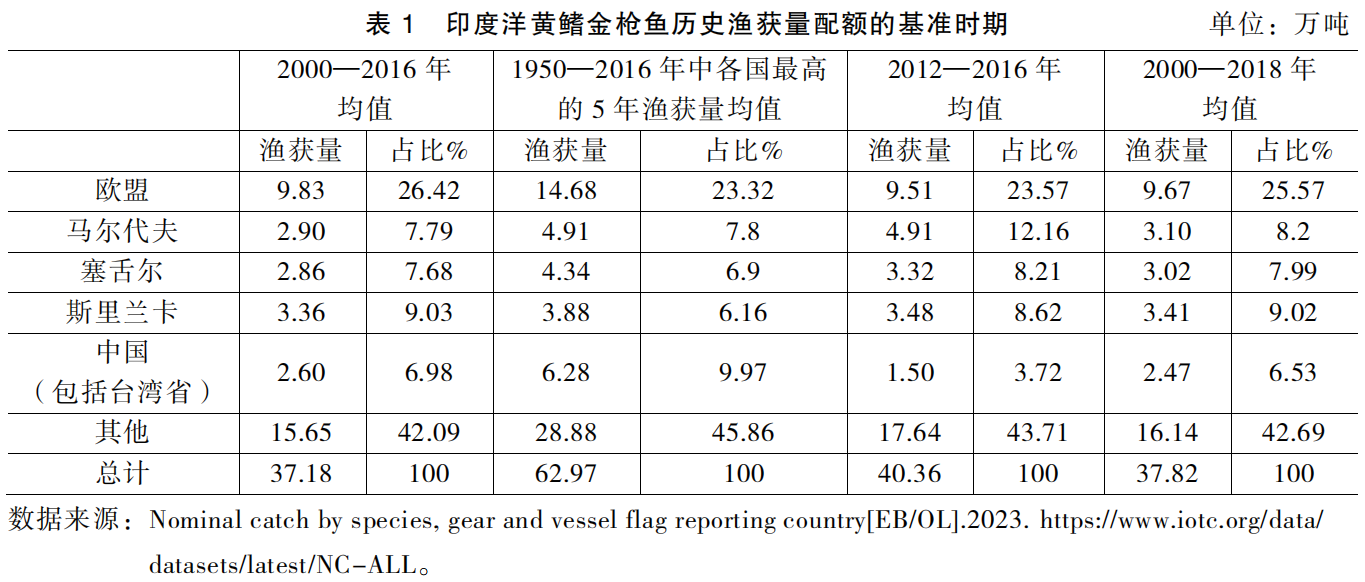

印度洋黄鳍金枪鱼由多国共享,中国作为IOTC的缔约国之一,加强对渔业资源的研究不仅是我国应承担的责任,也有助于我国在IOTC会议中对捕捞配额等政策的参与及制定。相比于国际上先进的渔业管理和评估方法,中国仍时常采用较为传统的技术和方法,许多研究基于资源评估软件和基础的剩余产量模型,这将严重限制我国评估结果的准确性。另外,当前印度洋金枪鱼渔业配额制度仍在协商中,IOTC各成员国提出了四种基于历史渔获量基准时期的配额方案,包括2000—2016年、2012—2016年、2000—2018年和1950—2016年中各国渔获量最高的5年,参见表1。就印度洋黄鳍金枪鱼而言,我国在1950—2016年中渔获量最高的5年渔获量均值达6.28万吨,占比9.97%,基于这种配额基准时期时我国获得的历史渔获量配额最大;我国在2012—2016年的渔获量均值仅1.50万吨,占比3.72%,若基于2012—2016年渔获量,我国获得的历史渔获量配额最小。没有准确的调查结果就没有发言权,没有发言权就难以制定符合我国利益的配额政策。为此,中国需在印度洋黄鳍金枪鱼资源调查研究上下功夫。一方面我国应加强与印度洋沿海国的科学研究合作、增加对印度洋沿海国的渔业科研投资,促进中国与印度洋沿岸国家科技人员的交流合作,自主开发与优化评估模型,并综合多种评估模型结果,得出更为可靠的结论,为印度洋金枪鱼资源的可持续利用贡献中国力量。另一方面,我国应在印度洋开展长期渔业基础资料收集监测,持续跟踪水体环境、基础生产力、物理海洋状况和金枪鱼资源的动态变化,强化数据收集和分析,及时了解黄鳍金枪鱼资源的变化趋势以及可能出现的问题,为制定科学合理的捕捞配额和管理措施提供依据。

(三)增强国际渔业协商谈判团队建设,争取更大话语权

当前,相较于西方发达国家而言,我国在IOTC及其他区域渔业管理组织中的话语权可能较弱。尽管我国综合国力日益强大,在公海领域中的参与度也越来越高,但由于国际渔业履约问题、领土问题、历史渔获量问题等,我国在IOTC的影响力仍旧难以媲美美国、欧盟等发达国家和地区。为维护我国在IOTC的远洋渔业利益,争取黄鳍金枪鱼捕捞份额不出现大幅下降,我国应采取积极措施以应对错综复杂的国际渔业局势。一方面,我国应注重提高队伍成员的专业知识和技能,积极主动参与或组织国际渔业会议,通过他人培训、自我学习及知识平台的信息共享,使国际渔业谈判团队具备国际视野,具备处理突发情况和应对复杂问题的能力,能够主动参与和提出建设性意见;另一方面,我国可加强同其他远洋国家及沿海渔业大国的合作,积极参与并配合IOTC的各项工作,通过有效的外交和政策倡议,争取更多的支持与话语权。

(四)提高远洋渔业船队履约能力,应对日益严格的养护管理措施

当前我国对印度洋黄鳍金枪鱼捕捞限额的履约情况存在较大问题。自2017年16/01号决议生效后,要求延绳钓渔获量5000吨以上的成员国需减少2014年10%的渔获量,即要求我国渔获量不得超过2014年的90%。经IOTC秘书处计算,2017—2022年我国(包括台湾省)累计黄鳍金枪鱼限额63,292吨,累计渔获量79,401吨,每年实际渔获量均高于捕捞限额,年均超额2685吨,2022年超额量最高(6189吨)。此外,由于黄鳍金枪鱼资源量的持续下降,2021年IOTC对恢复计划进行了更严格的修订,我国渔获量减少比例由10%增至21%,这对我国履约水平提出了新考验。为此,希望国家能持续不断将IOTC通过的养护管理措施纳入国家法律体系中,规范远洋渔业产业链,确保我国渔业管理的法律法规与国际规定保持一致;同时提高我国在公海中对作业渔船的监管水平,通过使用电子渔捞日志和电子监管,强化落实远洋渔业管理规定,提高我国远洋渔业船队在印度洋的履约水平。至于减少的那部分限额,或可考虑通过租赁方式入渔沿海国专属经济区,合理利用沿海国家的渔业限额来稳定我国渔业规模,这一策略有助于加强区域合作,促进“一带一路”国家战略,同时也有助于丰富当地渔民增收渠道,促进印度洋沿岸国渔业经济的发展,实现双赢甚至多赢。

来源:中国渔业经济